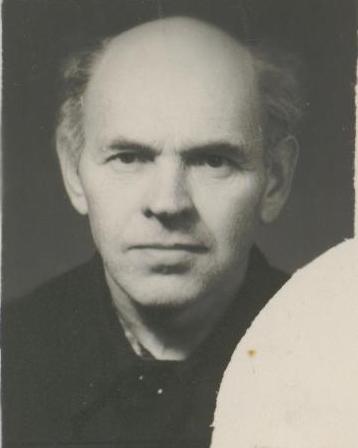

1911 г.р. житель г. Томска, заключенный Гулага в 1940-е гг.

Арестован в Москве в 1941 г., осужден, срок заключения отбывал в Томасинлаге.

Рассказ о своей жизни, аресте, пребывании в Томасинлаге.

Запись 1990 г. Записал Василий Ханевич.

Текст интервью З.С. Авдюшина

(расшифрофка текста и литературная обаботка Сергея Коновалова)

Родился я 5 сентября 1911 года. Отец в 14 году был на фронте. Попал в плен. Хорошо помню, как мать все бегала - «нужно послать сухари ему туда, в Германию», чтоб ему приехать, потому что немцы не давали им для этого питания. Вернулся отец только в 1921 году, мне было уже 10 лет.

Хорошо помню революцию, я же бегал там, где например Деникин проходил. Как казаки ездили с такими длинными пиками, помню, как гусыню один насадил на пику и высоко поднял. Дед и бабка из нашей хаты ушли, ее заняли казаки.

В 27 году я определился в профтехшколу — это недалеко от Севска (Брянская область, прим.), километров 20. В 30 году мою мать положили в больницу, отец с Маринкой дома. Я говорю — я домой приду, а он говорит — нам с Маринкой нечего есть. И меня спасали в детской колонии, я к ним ходил, они меня подкармливали. Один выход — ехать в Москву, работать, спастись от голода. Уехал я в туда с Иосифом Зайцевым, беспризорником - зайцами! На вокзале ночевали. А Иосиф, хоть и беспризорник, но был грамотный. Мы решили обратиться к Крупской, в министерство просвещения. Он такой, пронырливый был, как-то пробрался к ней в кабинет, охраны там никакой не было. И она дала распоряжение в бухгалтерию, и ему выписали деньги, не помню уже сколько. Он со мной, конечно, поделился.

Я ходил по заводам, хотел работать токарем — везде «не требуется», «не требуется». На Неглинной в Москве была биржа труда, я пошел туда, а Зайцев отказался — поеду я, говорит, обратно.

Сразу на рабфак пойти, на стипендию, мне не дали — надо, говорят, сначала поработать. Но я показал направление, что я уже был на заводе «Динамо» и мне дали работу. В две смены работал. Поступил на вечерний рабфак, через год перевели меня на дневное. С работы я уволился, мне дали общежитие. И в 33 году рабфак я закончил, и меня оставляли на экономическом факультете. Но это сейчас экономист — это престижно, а тогда все больше к технике тянулись. И поступаю я в Горный институт, взрывной факультет (потом переименовали в щахтостроительный). Дали там мне прекрасное общежитие, недалеко от еврейского кладбища.

Тогда в Москве строился метрополитен. Мне сказали — ты комсомолец! И послали меня на строительство метро, добровольцев-то особо не было. Я попал на кессонную шахту во дворе старого университета. Как раз тогда на Лубянке, на станции Дзержинского (теперь Лубянская) погибла целая смена, отравление какое-то было. Потом перевели меня в упраление по укреплению фундаментов.

Позже забрали в армию, после армии поступил в зоотехнический институт. В 37 году я работал на витаминном заводе, помощником механика, много ездил по командировкам.

Ни в каких там группах я не состоял, знакомых «таких» не имел, каких-то там «убеждений», водкой не увлекался. Мне бы институт закончить, жизнь неустойчивая была. Помню, стоял я как-то на мосту, смотрел на Кремль,звезды там светятся… и плакал. Думал вот, там же люди хорошо живут, счастливые… но Москва не верит слезам. К 41 году я уже был женат, жили мы у тещи, Прасковьи Федоровны. Мой отец работал на том же заводе что и я, столяром. И вот, воскресенье. Зовут на кухню — а там этот «грибок», тарелка-радио. «Слушайте, слушайте, будет важное правительственное сообщение! На нас напала фашистская Германия...» Я сразу поехал на завод, мы там фонарь наш заводской затемняли… А в понедельник ночью в небе — гудение самолетов. Люди в панике, кто в чем, с детьми, повыбегали из дома. И тут же милиция - «ложная тревога, назад, назад!».

Понедельник я на заводе отработал, во вторник приехал — на новую площадку, неподалеку. Собирались строить новые здания завода. Стоят директор Кутузов с главным инженером Рыкиным , обсуждают, куда убрать емкости со спиртом, ведь в случае чего может быть взрыв. И подходит начальник отдела кадров — вы извините, что я вам тут мешаю, я пришел за Захар Сергеичем. Меня требуют на проходную. Приходим. Стоит машинка, «эмка». Два парня молодых. «Ну садись, поедем». «Куда?». «Ты арестован». Приезжаем домой. Зоя моя - «Что это ты так рано приехал?». А я прохожу молча на кухню, эти два парня на мной вслед. Они говорят «Руки вверх!». Обыскали. Бутылек нашли, «о, тут что-то не по-нашему написано!». Я говорю — это рецепт, ребенку от кашля. Один другому - «Ну, на всякий случай возьми его». Они пригласили понятых — бабку-соседку. Она спрашивает: «За что вы его арестовали? Сукины сыны, только и знаете, что арестовываете! За что вы мужика? Только-только начал выбиваться, они ж бедно живут!». А мы и правда, выживали благодаря тому, что Зойкина мать работала на мясокомбинате и иногда кости всякие домой приносила, их и варили. А парни говорят - «Мы посланные люди, нам поручили и мы его доставим, куда положено».

На мне был обычный простой костюм, кепка. Зойкина сестра дала мне мой плащ, и часы на мне были. Так и поехал. Увезли меня — сейчас это Мясницкая называется — и направо, там КГБ (в 1941 — НКВД, прим.). Там железная дверь, А там — машин, машин… и в каждой машине суслик, как я, сидит. Заходим. Сидит солдафон: «Фамилия?!». И в бокс меня, а там сесть негде. Стоял я там порядочно. Потом приходят, открыли, а напротив двери открылись — а там зал небольшой такой. И видно, что люди тут были, столы стоят. Плащ взяли, ремень, подошвы рванули, чтоб никаких гвоздей не было, часы у меня сняли. «Получишь когда-нибудь!». Ну и в камеру, квадратов 18. Камера набитая. Сел на полу около деда одного. Он мне - «Ну что прижурился-то?» «А что не прижуриться. Взяли меня с завода — за что забрали...» «Ааа, ну так ты не теряйся, верь в себя, держись! А то сдохнешь. Я строил Беломорканал! Я с Мытищей. Главным врачом был там в поликлинике. Меня в 37 году забрали. Меня там даже наградили. А вот теперь обратно меня забрали. Так что и ты попал. Невиновен? На-а-йдут какую-нибудь вину. Так что держись!»

Там были дней пять. Дают пайки хлеба — а его там целый угол, потому что не лезет, ну не хочу я есть. А дед мне — ешь ты, ешь. Никто не ест, все переживают...

Потом переводят меня в воронке на Таганскую площадь, в таганскую тюрьму. Привели там в баню. Я там чуть не разбился — сознание потерял. И помню, чудится мне — птицы поют, как хорошо, ах, как хорошо! А зеки меня подобрали, положили на подоконник у окна зарешеченного. «О, смотри, отошел! Если б я тебя не поддержал, убился бы ты! Как раз затылком падал».

Оттуда повезли меня этапом в Омск. Там в тюрьме народу много было. Лечь — только боком. Тесно. Вызывает каждого следователь. Возвращается человек — весь избитый. А меня не вызывают и не вызывают. И на меня уже косятся — мол, стукач к нам подосланный сидит тут. Я дрался даже там — «какой это я вам стукач?!» «А вот мы тут сидим, рассуждаем. А тебя вызовут — и ты все там расскажешь».

Наконец меня вызывают. Привезли в МВД. Как сейчас помню, следователь Краснов. Кабинет, стол, окно. У меня еще мысль была — кинуться в окно, шарахнуть стекло и разбиться к чертовой матери, чтоб не мучаться. Разные же приходят мысли…

«Ну, говорить будем?». Я стою в углу - «О чем?». «Признавайся, что ты там антисоветские речи произносил?» «Ничего я не произносил. Я жил так, как ты вот живешь, так и я».

А перед ним, на железяке стояла такакя каменная штучка, на ней допрашивают. Сесть на такую штуку — это же ад. Ад. Ты будешь крутиться, как змей, это же страшное дело.

Уже утро. Заходит еще один, козыряет - «Ну что, признается?» «Да нет». «Ну что ж, он еще у нас рыбку будет ловить». А я всю ночь стоял, выдохся, говорю - «Вы фашисты! Там люди Родину защищают, а вы тут человека посадили ни за что! Вам на фронт нужно, а вы здесь сидите!» «Но-но-но, а то рыбку ловить будешь!» Следователь давай отпрашиваться в буфет, а тот, второй ему - «Давай, где его дело? Так... ну а где еще, еще?» «Да нету ничего больше». Он мне - «ну-ка, иди сюда, Авдюшин». Я иду, руки дрожат. «Да ты опусти руки-то». Я иду к тому стульчику… «Нет-нет, не туда, а садись — вот рядом стул», Я сажусь на обычный стул канцелярский. «Слушай, нет у тебя ничего серьезного. Придет следователь, ты все заполнишь, и отошлем тебя. Тебя будет судить тройка. Тебя же в Москве арестовали? Думаю, что поскольку у тебя образование все-таки есть, лет 5-8 тебе дадут. А освободить мы тебя не имеем права».

Возвращается следователь. Тот ему говорит - «Все, кончай с ним, документы оформи и отправляй». Ушел. Следователь сидит, так на меня смотрит, смотрит… «Кто он тебе?» Я ему - «Двоюродный брат!» И сам засмеялся.

Заполнил анкету, как мне сказали. «Нет», «нет», «нет», «не знаю»… Потом вернули меня в тюрьму. А я чистый, не избитый. И меня начинают преследовать, что я подсадная утка. Чуть ли не мордобой. Я говорю - «Ну как я могу вам доказать, в конце концов? Меня же все равно не выпустят» Даже вон с фронта, с войны солдатов забирают!

Проходит месяц. Вызывают меня. «Вон, глядите, пошел докладаться!» Я говорю - «Сволочи вы, гады! Может среди вас кто-то и есть, только не я!».

Заводят в комнату, там сидит украинец. «Во, восемь рокiв тебе дали!» Расписался я, где показали, и дальше меня, в этапную камеру. Это бывшая церковь была, а уже зима, там стекол в окнах нет, только решетки. А все там сидят одетые, а я-то нет. Меня туда толкают, а я уже драться давай — говорю «Куда? Я там замерзну!»

Вобщем привезли меня оттуда этапом в Асино. Наверное, если б меня высадили в Томской тюрьме, наверное, меня б расстреляли. У нас же тут произвол-то творился… А в Асино нас привезли человека четыре. Лагерь стоял, как называли, в малярийном месте — грязь, болото. Бараков было сначала пять (один из них женский), сплошные, «повальные», а потом, тесно стало, сделали еще два, уже с нарами. Баня была. Было три лагпункта — самый дальний, где перевалкомбинат — там лес выгружали. Второй ближе, там транспортер стоял, где тоже лес выгружали, и третий, недалеко от электростанции, где грузили лес на вагоны и отправляли по железной дороге. Большинство народу в лагере сидело по 58-й статье, политические. Сроки — 10 лет и ниже. «Больших» людей не было, обычные все. Был правда один поляк, который рассказывал, что он работал в Коминтерне. Дальнего знакомого я там как-то встретил, я когда-то в его учреждение какое-то земельное на Садовой заходил, ходил мимо его кабинета. Сидел еще у нас один журналист, инвалид, и мать его тоже там была. На них однажды Прокуда (был у нас такой) что-то там написал, и их по новой осудили, куда-то отправили.

Уголовные заключенные были в отдельном бараке усиленного режима. Жулье, ворье. И на лесозавод их отдельно возили под усиленной охраной — собаки, автоматы. Потому что на них, конечно, надежды такой не было. А вообще отношение было к нам нормальным.

Первый начальник лагеря при мне, в 41 году, был Бекбулатов, татарин. Жена у него была начальница санчасти. После него был фронтовик, раненый, Казимирский. Хороший, симпатичный человек был! Потом Верещак, а потом Булычев.

Заместителем был Смоленский Леонид Михайлович, фронтовик, ленинградец. Потом работал в управлении МВД в Томске. Павел Колесников - начальник КВЧ (культурно-воспитательной части, прим.), потом был начальником какой-то томской колонии. Я потом как-то хотел его поздравить с каким-то праздником, искал его, а он, оказалось, уже умер. Хороший человек был.

Начальником первого и четвертого складов был Лихолетов. Нехороший человек. Была у него баня, мы ему сделали. Он требовал, чтоб простыни всегда были и воду носили бы только с реки. Помню, гонял он меня за что-то плеткой по кабинету...

Коган была начальница санчасти, потом она в Итатке работала в доме престарелых, так в Итатке и умерла.

В Асино я был на общих работах, со шпалами возился. Потом слабый стал, не годный к погрузке всякой, перевели меня в ширпотреб, мастером — ложки делать. Там инвалиды безногие работали, ну и я. Там был Райсих, немец, старик уже. Прекрасный человек, к русским хорошо относился. Я был его помощником, мы там всякие механизмы мастерили, он говорил: «Ты мне прямо как клад попался!» А немцы Миллер, Пай, Фок и Феттерлих, как сейчас помню — состряпали на него какой-то донос, и Райсиху еще 10 лет дали, он позже и умер. Это все были немцы из высланных, не военнопленные.

Писал я, просился на фронт. Но нас не пускали. Одного только взяли заведующим госпиталем, он был профессор по медицине. Но он поставил условие — выстроите весь лагерь, чтоб меня проводили заключенные. Он выступил, к начальству обратился - «Берегите, мол, заключенных!». И кроме него никого, никого больше не взяли. А вот из армии, с передовой, люди у нас были. Их к расстрелу приговаривали, но заменяли на 10 лет.

Был еще у нас в Асино такой Долидзе, грузин. Я потом узнал, что он когда освободился, оказался у себя в Грузии. И там он хотел перейти через границу, чтобы попасть в Турцию! Но его наши пограничники пристрелили…

До окончания войны смертность у нас большая была, голодно. Приходят этапы, по 20 например человек. А смотришь — умерло 25, 30 человек. В лагере ведь травы даже не росло. И вот - был у нас один инженер, москвич. Как-то раз мы с машинистом Серегой Захаровым работали, заходит Сергей и принюхивается - «Чем это воняет?» Инженер говорит - «не знаю». Серега - «Это не ты что ли?! А кто тогда воняет?». Взял он кочергу, поднял поддувало под топкой — каак пахнёт оттуда! А там — котелок. «Это чей?!» «Мой...» А там — кал человеческий в котелке. «Зачем?!» «Вы ни черта не понимаете, - говорит инженер, - организм не переваривает пищу всю, там остаются питательные вещества. Вот оно прокипятится, и можно употреблять опять. Вот — спасение!»

Один раз женщина одна другую убила, голову ей отрезала и на вахту принесла и бросила. «Вот, мол, суку эту я убила».

Были у нас побеги. Привезли к нам как-то мужика одного, молодой, около 30-ти. Он оказался кузнец, странный такой, в японском костюме. Его вроде как не имели права посылать на работу, но послали - повезли в кузницу, а он оттуда днем, в обеденный перерыв, сбежал. Как сбежал, до сих пор непонятно, кругом же вышки.

А еще как-то спрятались в штабелях 3 человека. Проверка — а их нету. Но потом нашли, всех постреляли, перебили. У входа в лагерь их и положили, чтоб все смотрели — вот что будет с теми, кто задумает бежать. Дня три лежали.

Война кончилась. Начальником тогда был Верещак, выступил перед нами: «Дорогие мои! Война кончилась» - и заплакал. Такое тяжелое это впечатление на всех произвело. И мы плачем. Надеемся, что теперь будет лучше.

И отношение стало совершенно другое. Я бы не сказал, что начальство вообще по-пиратски к нам относилось. Хотя был у нас там один, здоровенный мужик, откормленный, у коменданта он кем-то там был. Помню, пришел я в барак, лег. А там помещение неразделенное, просто сплошной настил. Тут приходит какой-то поляк - «Это мое место, я тут лежал!». Я говорю - «Да какая разница, ну ложись вон там». Послал я его к чертовой матери. А он нажаловался, и приходит вот этот мужик. Взял меня на уши и понес! Открыл двери и бросил. Вот сволочь какая! Никогда его не забуду, эту гадину.

В начале 48 года меня расконвоировали, лагерь ликвидировали и перевели в Итатку. Оттуда я и освободился.

Если б я сейчас нашел человека, который на меня донес, не знаю, что бы с ним сделал. Но его нету. Расстреляли. А тогда я сидел и все думал — ну за что, кто мог на меня написать? И, вспоминаю, когда следователь меня первый раз допрашивал, спрашивал - «Ты говорил: «Не те б… сущие, что е… дающие, деньги берушие, а те… и т.д.»? Я говорю - «Да нет! Было дело, но это не я говорил, это директор». Помню, около трубы недействующей рафинадного завода, под которой спиртохранилище, стояли завскладом Хоботов Николай Андреевич, директор Кутузов Михаил Захарыч, главный инженер Рыкин Семен Алексеевич, и я подошел к ним. И подходит к нам бухгалтер этого завода рафинадного и говорит директору - «Чего же вы не платите? Мы вам услуги делаем, поделки там всякие». А я директору говорю - «Да я к ним два месяца уже хожу, в огранке там одну деталь нужно сделать, а они ничего не могут сделать! А другого они ничего нам не делали!». Вот Кутузов и говорит бухгалтеру эту фразу.

И потом следователь ее мне и предъявил! И еще досочинили, что, мол, убрать бы человек 10 из правительства, народу бы легче жилось.

Освобождаюсь я. Жена мне все это время не писала. Я-то может и писал, но ответа никогда не получал. Поехал я Москву, к себе на Канский переулок, дом 33, квартира в многоэтажке. Захожу, сидит парень, лет 35, здоровый такой. Теща у меня была коммунист, малограмотная. Встретила меня: «Ой, приехал! Ой, даже не знаю, чем тебя угостить!». Я говорю — «а это у вас тут кто?» А он мне - «А-а, это Захар Сергеич явился? А я — Зоин муж!». А теща говорит - «Да у него своя жена есть». Я ему - «Вали отсюда!». Он так и не ушел. Сказал кому-то, что я бандюга, убежал с лагеря. И ночью приходят и меня арестовывают пять милиционеров. Просидел я в отделении часов до трех дня, документы все проверили...

Реабилитировали меня в 56-м. Сам я ничего не писал, это Хрущев всех реабилитировал политических...