(1887-1974)

Жительница Москвы, сотрудник Института Маркса-Энгельса в 1926-1937 годы, супруга венгерского и советского коммунистического политического деятеля и журналиста, вождя Венгерской революции 1919 года; В 1938 году как член семьи изменника родины была репрессирована, находилась в Томском лагере для ЧСИР.

Предисловие

Подготовить биографическую справку на данного человека оказалось довольно трудно по нескольким причинам. Во-первых, её жизнь прошла в тени своего знаменитого мужа и не попала в поле специального изучения историков. Практически во всех известных публикациях, посвященных её мужу, о ней не упоминается вообще, либо приводится искаженная информация, продублированная Википедией в статье, опять же посвященной её мужу — Бела Куну. Приводим её дословно: «Жена Ирина (в девичестве Гал;1890-1974) также подверглась аресту; впоследствии написала о муже книгу для серии ЖЗЛ, переведённую на русский дочерью». В данном тексте достоверно только то, что она «также подверглась аресту» и впоследствии написала книгу о муже, изданную в серии «Жизнь замечательных людей». Относительно репрессий в отношении её в 1937, к сожалению, мы имеем действительно скудную информацию, разве что есть упоминание о ней как заключенной Томского лагеря для ЧСИР в книге воспоминаний её солагерницы, жены известного деятеля ВКП(б) Николая Бухарина Анны Михайловны Лариной-Бухариной. Надеемся, что архивные документы об аресте и приговоре в отношении нашей героини, в конце концов рано или поздно будут обнародованы и мы сможем узнать об этом периоде её жизни более подробно.

Пока же одним из основных источников информации о ней для нас остается её книга мемуарных воспоминаний, посвященных знаменитому мужу. И хотя написана была эта книга во второй половине 1950-х после реабилитации мужа и своей реабилитации, многое в ней автор предусмотрительно не отразила, ограничив хронологические рамки воспоминаний концом 1920-х, периодом зенита известности и славы мужа. Однако при внимательном прочтении можно найти крупицы информации, посвященной не только мужу. Есть в книге её рефлексии той эпохи, крупицы информации о себе и детях. С учетом этих замечаний, в контексте биографии мужа, исторических событий тех лет и подготовлена данная публикация.

Родительские корни

Родилась Ирена Грюн в 1890 в трансильванском Надьенеде на территории Австро-Венгерской монархии. Ее отец, разорившийся еврей-арендатор Шмуэль Грюн, работал бухгалтером в больнице Коложвара (ныне город Клуж в Румынии), а затем чиновником на соляных копях в Надьенеде. Мать была из состоятельной семьи. Однако к моменту рождения Ирен все былое богатство семьи Грюн было растрачено и осталось лишь в воспоминаниях. Два её старших брата и сестра окончили университет, а третий брат уже не смог получить даже среднего образования. Ирен окончила высшую девичью школу в Коложваре, а затем Коложварскую консерваторию, по окончании которой сама зарабатывала на жизнь уроками музыки. Здесь же в Коложваре, сначала заочно, познакомилась с молодым секретарем рабочей страховой кассы, журналистом, членом Венгерской социал-демократической партии Белом Куном (1886-1938), в 1919 получившим мировую известность как «венгерский Ленин».

Бела Кун муж

О бунтаре Куне ходили зловеще-восторженные слухи по городу, и этот мятежный образ привлек романтическую девушку. Впервые она увидела Куна на рабочей демонстрации: «Там шествовали рабочие, и во главе их в широкополой шляпе с огромным красным галстуком на шее шагал молодой человек и вместе с демонстрантами пел "Марсельезу"»,- вспоминала Ирена. Познакомились они в доме общих знакомых, Кун стал ухаживать за Иреной. Как положено молодому радикалу, он занимался просвещением далекой от политики девицы, например, принес ей для ознакомления книгу Бебеля «Женщина и социализм». Ирену настораживал вздорный нрав Белы, его язвительность и высокомерие, но ее поклонник был настойчив. В конце концов, он сделал ей предложение: «Будьте моей женой, обидно, если вы выйдете за какого-нибудь мещанина и проведете с ним скучную жизнь». Отец Ирены, добропорядочный консервативный еврей и слышать не хотел о зяте бунтовщике. Однако Бела не уступал, два года длилось его противостояние с отцом Ирены. Наконец, взятый измором отец сдался и 29 июня 1913 Бела и Ирен поженились. Квартиру молодоженам снял и обставил брат невесты, богатый адвокат.

Нельзя сказать, чтобы в браке Ирена была особенно счастлива, судя по ее воспоминаниям Бела был невнимательным и грубым мужем, полностью погруженным в свои дела. Дома он появлялся поздно вечером в компании товарищей по партии, которых необходимо было кормить. При этом Бела в присутствии приятелей всячески высмеивал жену, привыкшую к «буржуазности» и потому неумелую в быту. Этот вечно коммунальный быт с массой гостей, будет преследовать ее всю жизнь, уже, будучи советским вельможей, Бела устраивал из своей московской квартиры «гостиницу и ресторан». Денег в доме никогда не было, Бела зарабатывал мало, а тратить любил широко, Ирен писала в воспоминаниях, что с его привычками ему надо было быть богачом, а не социалистом.

Весной 1914 Ирена забеременела, но радость материнства была омрачена зловещими новостями, так как в июле 1914 Австро-Венгрия вступила в войну с Сербией, что стало началом мировой войны. В конце 1914 Кун был мобилизован в австро-венгерскую армию, его как «образованного» направили в офицерское училище, а 21 января 1915 у него родилась дочь Агнеш (Агнесса). Ирен с новорожденной переехали в родительский дом, Бела навещал семью в кратких отпусках. Затем Белу, получившего чин лейтенанта военного времени, отправили на русский фронт, в одном из сражений летом 1915 он был тяжело контужен и провел несколько месяцев в госпитале. Воевал на итальянском фронте и старший брат жены Куна. После выздоровления Кун вернулся в строй. Летом 1916, во время успешной наступательной операции русской армии под Луцком, в ходе т.н. Брусиловского прорыва, Бела Кун, в числе других тысяч венгерских солдат, попал в плен. Его отправили в лагерь для военнопленных в сибирском городе Томске, где началась новая глава его судьбы.

Томский период в судьбе Бела Куна

В томском лагере для военнопленных Куна ждала встреча с группой радикально настроенных соотечественников. Ее неформальным лидером был лейтенант австро-венгерской армии Ференц Мюнних. До войны Мюнних изучал право на том самом юрфаке Коложварского университета, который так и не закончил Кун. Эта группа молодых младших офицеров была настроена крайне антивоенно, пребывание на фронте внушило им отвращение к мясорубке позиционной войны, все они сочувствовали идеям социализма. Другие военнопленные, настроенные патриотически, к кружку Мюнниха относились негативно, считая их антивоенные разговоры предательскими. Бела Кун, как наиболее политически подкованный быстро стал лидером группы. Тем более, что в России начались большие перемены. Кун желая принять участие в русской революции подает прошение о разрешении ему проживать за пределами лагеря на частной квартире, но получает отказ. Однако это не мешает ему регулярно бывать на заседаниях социал-демократического комитета и в библиотеке Томского университета, его снабжают революционной литературой, русские революционеры даже покупают мерзнущему Куну валенки. Пока он общается с русскими товарищами по-немецки, но усиленно изучает русский язык. Молодые социал-демократки Конкордия Востротина и Татьяна Сибирцева, бывшие переводчиками Куна, дают ему рекомендацию на вступление в РСДРП. По мере «углубления революции» условия содержания пленных становятся все более либеральными, и Кун активно погружается в революционную жизнь Томска. В сентябре 1917 организация томских социал-демократов раскалывается, Кун принимает сторону ленинцев, его избирают членом Томского губернского комитета РСДРП(б). В Томской газете «Знамя революции» и журнале «Сибирский рабочий» были опубликованы его первые статьи на русском языке.

Вести об участии Куна в русской революции доходят до его родины, там их трактуют однозначно — смутьян снюхался с русскими и ведет пораженческую агитацию в отношении Австро-Венгрии. Ирен Кун оказывается в изоляции, знакомые не хотят общаться с женой изменника, благонамеренные еврейские семьи отказываются от ее уроков музыки, что ощутимо бьет по семейному бюджету, ей передают угрозы патриотов, которые мечтают отрубить голову ее мужу.

Тем временем в октябре 1917 партия, в которой теперь состоит Кун, в ходе вооруженного переворота приходит к власти в России. Кружок Куна переселяется из лагеря для военнопленных в особняк в центре Томска, сопровождаемый проклятиями венгерских патриотов в адрес «предателей». На венгерских «интернационалистов» у большевиков большие планы. Являясь властью узурпаторов, они нуждаются в преданных соратниках, мало связанных с местным населением, в большинстве настроенном к новой власти враждебно.

Бела Кун большевик-ленинец

В январе 1918 по вызову ЦК партии Бела Кун уехал в Петроград, где познакомился с Лениным, Троцким, Зиновьевым, Свердловым и другими руководителями большевистской партии. Троцкий берет его в аппарат своего народного комиссариата по иностранным делам, в отдел пропаганды, который издает революционные газеты на всех языках мира. Кун участвует в издании большевистской газеты на венгерском языке «Немзеткёзи Социалиста», в своих статьях Кун развивает идею «экспорта революции» на родину. Кун активно участвует в реализации идеи Ленина и Троцкого об учреждении нового коммунистического Интернационала, который бы объединил сторонников мировой революции, а Коминтерн стал бе её штабом. Кун активно участвует в реализации этой идеи. Под его руководством в Москве создается Федерация иностранных групп РКП(б), основа для будущего Коминтерна. На VIII съезде РКП(б) Ленин сказал об этой Федерации иностранных групп следующее: «Я должен сказать, что здесь замечается настоящая основа того, что сделано нами для III Интернационала (…) Сотни тысяч военнопленных из армий, которые империалисты строили исключительно в своих целях, передвинувшись в Венгрию, в Германию, в Австрию, создали то, что бациллы большевизма захватили эти страны целиком».

Бела Кун первым переводит главные работы Ленина на венгерский язык, пишет популярные брошюры, разъясняющие основы большевизма для венгерских интернационалистов, тут пригодился опыт журналиста. Выступая на Всероссийском съезде военнопленных 18 апреля 1918 Бела Кун обратился к венгерским товарищам: «Вернитесь домой, и подожгите всю страну от края до края!».

Все это время Ирена Кун жила в тревоге, на родине её мужу грозила виселица за измену, к ней домой неоднократно приходили с обысками. Возвращавшиеся из России офицеры рассказывали о муже истории, приводившие её саму, и особенно её родителей, в шок и трепет. Они говорили о том, что Бела связался с опасными людьми, грабит и расстреливает вместе с ними…

31 октября 1918, по призыву лидера оппозиции графа Михая Каройи и при активном участии социал-демократической партии в Будапеште была свергнута власть имперского наместника. 3 ноября 1918 Австро-Венгрия капитулировала перед Антантой, а 5 ноября венгерские революционеры объявили о низложении монархии. При первых же известиях о революции в Австро-Венгрии, Бела Кун засобирался в дорогу. Перед отъездом он повидался со Свердловым, тот напутствовал его словами: «Я думаю, что первый конгресс Коминтерна мы созовем уже у вас, в Будапеште».

17 ноября 1918 Бела Кун нелегально прибыл на родину для «продвижения большевизма» в своей стране по образу и подобию диктатуры пролетариата в России. Однако встреча с женой состоялась не сразу, сначала были для него встречи с соратниками по борьбе. В Будапеште он встретился с женой. Как указано было ранее, они поженились перед самой войной, его забрали в армию, когда Ирен была беременна. Новорожденную дочь и жену он видел урывками во время коротких отпусков, затем фронт и плен. Она получала от него редкие письма и открытки из сибирского лагеря, которые затем изъяла полиция во время обысков. После того, как Бела ушел в русскую революцию, она получила от него только одну телеграмму, что он жив-здоров и живет в Москве. И вот встреча через несколько лет разлуки. «Возле парадного стоял молодой человек в коричневой шубе с меховым воротником. Я подошла к нему, — писала в своих воспоминаниях Ирен. — Он обнял меня и спросил: "Сердитесь?" Я ответила: "Очень". Тогда он сказал: "Ну, ничего, только пойдемте скорей!". Мы сели в коляску. Там он поцеловал меня. Шуба его распахнулась, и я, не зная, что сказать, в смущении заявила вдруг некстати (хотя это была истинная правда): "Из какого плохого материала сшит ваш костюм"».

Бела Кун «венгерский Ленин»

Став во главе Венгерской компартии Бела Кун приступил к активной организации рабочих стачек и митингов. За зиму 1918–19 партия набрала 40 тысяч членов по всей стране, параллельно из ветеранов были сформированы отряды Красной гвардии численностью в 2,5 тысячи бойцов. Кун писал Ленину, что рост влияния коммунистов скоро вызовет ответную реакцию правительства, точнее говоря, что своими действиями партия спровоцирует репрессии, которые выявят бессилие старой власти. Все точно по ленинской тактике захвата власти. 22 февраля 1919 коммунисты под руководством Куна организовали демонстрацию у окон социал-демократического издания «Народное слово», которая вылилась в открытое противостояние и перестрелку с полицией, в которой было убито восемь человек (в основном полицейских). В Будапеште прошли аресты коммунистов, всего было схвачено 78 человек, в их числе лидер партии Кун. У него была возможность бежать, но он хладнокровно сдается, революции нужны мученики, к тому же он уверен, что властям скоро придется находить с ним общий язык. Правда, в тюрьме Куну пришлось несладко, полицейские, озлобленные гибелью товарищей от рук коммунистов, избили их вожака. Впрочем, и этот факт Кун обернул себе на пользу, вечерние газеты вышли с яркими описаниями мучений вождя компартии в застенке.

И он оказывается прав, аресты коммунистов спровоцировали новый вал недовольства, митингов и забастовок, подогреваемых коммунистическими агитаторами. В результате часть арестованных была освобождена, а остальных во главе с Куном объявили политическими заключенными, они получили право принимать неограниченное число посетителей (приходили целые рабочие делегации) и даже проводить заседания. Пользуясь либеральными условиями заключения, Кун из тюрьмы продолжает руководить партией. Дошло до того, что свое предложение об объединении усилий, фактически капитуляцию, лидеры социал-демократов сделали Куну прямо в тюремной камере. 21 марта 1919 возникла коалиция коммунистов и социал-демократов, они договорились о создании единой социалистической партии (объединение было формальным, деление на социал-демократов и коммунистов сохранялось), а 22 марта 1919 Венгрия была провозглашена Советской республикой. Вышедший из тюрьмы Бела Кун в новом правительстве фактически стал его главой, формально занимая пост комиссара иностранных дел. Его заместителем стал коммунист Дьюла Альпари, в свое время изгнанный из Интернационала за экстремизм, таланты которого высоко ценил сам Ленин. Политический отдел Наркомата внутренних дел (венгерскую ЧК) возглавил банковский служащий Отто Корвин (Кляйн), выходец из ультралевой организации революционных социалистов.

Венгерская советская республика на тот момент стала вторым в мире «пролетарским государством». Это накладывало на ее лидеров особые обязательства. По их мнению, Венгрия должна экстренно догнать Россию в сфере коммунистических преобразований, и по возможности её перегнать. Декреты посыпались один за другим. 26 марта были национализированы все предприятия. Далее последовала национализация жилья: нормой была признана одна комната на человека, три - на семью, начались принудительные «уплотнения буржуев». 4 апреля последовал декрет о национализации земли всех крупных и средних землевладений. Начались нападки на церковь, закон Божий изгонялся из школ, его заменили обществоведением. На недовольных нужна была управа, и новая власть уже 25 марта санкционировала создание революционных трибуналов. Во главе их стал журналист Тибор Самуэли, ездивший по стране в зловещем поезде, устраивая показательные расправы над врагами Советов. В помощь ему были приданы мобильные отряды «ленинцев» во главе с Йожефом Черни, занимавшихся реквизициями и самочинными расправами. Перед этим он активно поучаствовав в «красном терроре» в России.

Все это не могло не настроить значительную часть населения против таких радикальных преобразований. На помощь борцам с коммунистическими радикалами, захватившими власть в Венгрии, пришли чехословацкие и румынские войска. Кун пытался заключить мирное соглашение с Антантой, однако Англия и Франция не отреагировали на эти переговоры. Советская Россия также не смогла оказать помощи венгерским коммунистам, поскольку наступления Колчака, а затем Деникина сковывали основные силы Красной армии. В итоге Венгерская советская республика пала 1 августа 1919, после 133 дней существования. Правительство подало в отставку, тот же день Кун и его ближайшие соратники бежали в Австрию, увозя с собою «золото партии», награбленное за время революции.

Бегство с родины и эмиграция

После поражения Венгерской советской республики, страна погрузилась в пучину белого террора, который оказался не менее кровавым. Бела Кун, его соратники и члены их семей, спасаясь от террора, бежали из Будапешта в Вену. Беглецов разместили в крепости Карлштейн, на австро-чешской границе. Устроились они достаточно комфортно, хотя жена Куна и жаловалась на мрачность замка. Наконец, австрийские власти расселили обитателей замка: женщин и детей разместили в венских пансионах. Белу Куна поселили отдельно в отдельном павильоне больницы городка Штоккерау, а остальных поместили в психиатрическую лечебницу Штайнхоф. Вскоре к ним присоединили и Куна, после очередной попытки его похищения боевиками Пронаи. Кун, вконец измотанный покушениями и жизнью среди сумасшедших, ходатайствовал о том, чтобы его выпустили в Советскую Россию. Наконец, после угрозы объявить голодовку, австрийские власти дали разрешение на выезд. Свою беременную жену Кун отправил в Италию, где в Болонье она родила сына Миклоша (Николая).

В советской России

Поездка Куна в Россию была тяжелой, его несколько раз снимали с поездов, на вокзалах часто собирались враждебно настроенные люди, в немецком городе Штеттин его пытались линчевать русские белоэмигранты, словом его печальная слава бежала впереди него. Венгрия требовала от немецкого правительства выдачи Куна, но рейхстаг, под давлением социал-демократов, ей отказал. Наконец, 11 августа 1920 Кун прибыл в Петроград, это было единственное место, где его встречали как героя. Уже 1 сентября 1920 Кун выступал на проходившем в Баку на так называемом «Первом съезде освобожденных народов Востока», делился опытом с азиатскими товарищами.

В 1921 жена и дети Бела Куна были переправлены в Россию. Советская Россия произвела на Ирену тягостное впечатление. «Впервые в жизни довелось мне увидеть такой город как Москва. Он показался мне странным, — вспоминала Ирена много позже в своей книге воспоминаний, — К тому же повсюду отчетливо виднелись следы войны и революции. Кроме нескольких автомашин, нам не попалось навстречу никаких средств сообщения. Почти все магазины, как и в Петрограде, были закрыты, стекла витрин повыбиты, а там где уцелели, покрылись толстым слоем пыли. Дома обветшали, штукатурка осыпалась, краска стерлась. На улицах грязь, мусор, и повсюду уйма беспризорных детей, которых повыгнала из дому война, разруха, голод. Это была невеселая картина. Я расстроилась. Не такой мне представлялась столица революции».

В Москве им была предоставлена квартира из 4-х комнат, где раньше жил лютеранский священник. Русского языка Ирен тогда не знала и первым русским словам научилась от девушки Александры, служившей прислугой в доме.

Крым как место для мести. На посту председателя Крымского ревкома.

После возвращения в Советскую Россию товарищ Кун снова включается в Гражданскую войну, получив 1 октября 1920 назначение на должность члена Реввоенсовета Южного фронта, возглавляемого Михаилом Фрунзе и которому была поставлена задача завершить разгром армии Врангеля в Крыму. Для привлечения дополнительно военной силы было решено заключить временное перемирие с армией Нестора Махно, пообещав всем его бойцам амнистию и гарантировать автономию «вольного района». Одним из ключевых переговорщиков с Махно стал Бела Кун.

Отступать белой армии было некуда, за спиной было Черное море. Понимая загнанное положение своих противников, большевики демагогически предложили врангелевцам амнистию. В сентябре 1920 такое обращение к ним опубликовала "Правда" от имени трех высших лиц государства Ленина, Троцкого и Калинина, а также главнокомандующего Красной Армии Сергея Каменева и бывшего заслуженного царского генерала Брусилова, героя 1-й мировой войны, принявшего сторону красных в гражданской войне.

11 и 12 ноября 1920 командующий Южным фронтом Фрунзе и члены Реввоенсовета фронта, в их числе Кун, обратились по радио к армии Врангеля, призывая к капитуляции, обещая сдавшимся неприкосновенность и гарантии беспрепятственного выезда из страны. Определенная часть бойцов Врангелевской армии и значительное число гражданских лиц из числа скопившихся в Крыму за годы гражданской войны беженцев, поверили обещаниям большевиков. Ленин прислал РВС Южного фронта телеграмму: «Только что узнал о вашем предложении Врангелю сдаться. Крайне удивлён непомерной уступчивостью условий. Если противник примет их, то надо реально обеспечить взятие флота и невыпуск ни одного судна; если же противник не примет этих условий, то, по-моему, нельзя больше повторять их и нужно расправиться беспощадно».

16 ноября 1920 Бела Кун был назначен главой Крымского ревкома, полновластным диктатором Крыма. К 17 ноября 1920 полуостров Крым был полностью занят красными, основной этап гражданской войны был закончен. Однако большевики были не намерены завершить кровавый конфликт на примирительной ноте. Дзержинский прямо поставил задачу перед чекистами: не выпустить из Крыма ни одной живой души. Бела Кун обещал заместителю председателя РВС Склянскому: «Крым — это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит, а так как Крым отстал на три года в своём революционном развитии, то быстро подвинем его к общему революционному уровню России...». И это после обещанной амнистии! На следующий день вышел приказ Бела Куна о регистрации всех офицеров и солдат врангелевской армии, а коменданты городов получили указание за подписью Куна и главы Крымского комитета РКП(б) Розалии Землячки расстреливать всех зарегистрированных офицеров и военных чиновников.

Крым погрузился в пучину кровавого террора, настолько большого, что начал настораживать самих большевиков, местных партийных деятелей, в их числе брата Ленина Дмитрия Ульянова. Этот факт повлиял на отзыв Куна из Крыма. Впрочем, его преемник латыш Лидэ, оказался психически больным человеком, который также рьяно продолжил дело «красного мадьяра».

Террор бушевал в Крыму вплоть до исхода 1921. Масштабы этого террора описываются по-разному. Одни историки пишут о 50 тысячах убитых, другие доходят до 300 тысяч. Несмотря на то, что подписи Куна и Землячки стоят на многих «расстрельных приказах», сводить ответственность за крымскую резню только к этим двум фигурам неправомерно. Помимо них, в организации расстрелов в Крыму приняли участие многие высокопоставленные большевики. Бесспорно, однако, и то, что террор был, и товарищ Бела Кун имел к нему прямое отношение. И именно он, «венгерский Ленин», вошел в историю как один из самых кровавых палачей гражданской войны в России. Сам же он по этому поводу явно никаких угрызений совести не испытывал. Для Куна венгерские и крымские события были эпизодами одной всемирной гражданской войны, и расправу над врангелевцами он воспринимал как месть за своих убитых венгерскими контрреволюционерами товарищей.

Коминтерн

После отзыва Куна из Крыма, Коминтерн нашел ему новое применение — помочь разжечь революцию в Германии. В 1921 он был направлен в Германию, где пытался поднять коммунистическое восстание, которое провалилось. Ответственность за этот провал Ленин возложил на Белу Куна, выразив ему «товарищеское порицание». Троцкий в статье 1928 описывает настроения Ленина по этому поводу еще более резко: «Когда я в разговорах с Лениным наедине пытался брать Бела Куна под защиту от слишком уж жестокой расправы, Ленин отвечал: "Не спорю, он человек боевой, но никуда не годный политик; надо научить людей не верить ему"».

Невзлюбили Белу Куна и соратники по партии. Венгерские коммунисты считали его ответственным за крушение советской республики и винили в авторитарных методах руководства. Скомпрометированного со всех сторон «милого Белу», Ленин предпочел отправить в почетную ссылку на руководящую работу на Урал.

В Екатеринбурге и Москве

Уехал Кун на Урал не один, а с женой и детьми. В ссылке руководил агитпропом Уральского бюро ЦК партии. В Екатеринбурге было неспокойно, жена Куна в мемуарах писала об угрозах со стороны «бандитов», от которых их оберегала ЧК. Кун занимался развитием газеты «Уральский рабочий», писал много статей. И не терял надежды вернуться в руководство мировой революцией.

Из ссылки его вернули в сентябре 1923 и поручили ответственную миссию быть уполномоченным ЦК в аппарате комсомола для искоренения там веяний «троцкизма». Заслужив доверие Зиновьева, Кун был затем возвращен на работу в Коминтерн, на V Конгрессе Коминтерна его избирают в состав Оргбюро Исполкома. Весной 1925 Зиновьев бросил вызов Сталину и его доктрине «построения социализма в одной стране», которая якобы противоречила форсированию мировой революции. В апологетической сталинистской литературе эта полемика подается почти как «сворачивание мировой революции» Сталиным. На самом деле вождь и не думал прекращать агрессивную политику Советской России, просто хотел убрать Зиновьева. В ноябре 1926 Зиновьев был снят с поста председателя Исполкома Коминтерна. А верный «зиновьевец» Кун, апологет экспорта революции, тут же совершил ловкий аппаратный ход, то есть предал своего патрона и осудил его платформу. Петляя вслед за генеральной линией партии, оставаясь на плаву, Кун, тем не менее, остается верен «теории наступления» в отношении родной Венгрии. В 1927 вновь нелегально едет в Европу. В Вене был арестован, обвинен в создании заговорщического центра на территории Австрии, ему грозила выдача Венгрии с неминуемым смертным приговором. Коминтерн поднял на его защиту всю левую европейскую общественность, в итоге после трех месяцев тюрьмы за пребывание в Австрии по нелегальному паспорту, Куна выслали в СССР. На новой родине его вновь встречали как героя.

Из жизни в Москве

Это было последнее экстремальное приключение в жизни Куна, из подпольщика и эмигранта, он окончательно превращается в советского вельможу. За пределы СССР он больше не выезжал. Он входит в высшее руководство Коминтерна, в 1927 на Конгрессе друзей СССР получает орден Красного знамени.

В Москве Ирина Самуиловна Кун (так её стали звать в России) была занята на работе в Межрабпоме, реферировала немецкую и французскую прессу. Потом некоторое время работала в Межрабпомфильме. В 1926 была принята на работу в Институт Маркса и Энгельса. К концу 20-х в Москве собирается вся семья Кун: сюда перебираются его отец (умер в Москве в 1928), брат и сестра. Большая квартира Кунов (ул. Коминтерна, д. 10, кв. 4) постоянно полна гостей.

Забронзовение Куна и его переход в стан советской номенклатуры, несмотря на «буржуазное происхождение», не привело в восторг его жену, она явно тяготилась привилегированным положением в разоренной стране. Ее внук, венгерский историк Миклош Кун вспоминал о ее рассказах про поездку в Карлсбад, на воды, в компании жен коминтерновского начальства: «Она никогда в годы австро-венгерской монархии не видела, чтобы люди графского или княжеского происхождения вели себя с такой спесью, как эти самые жены начальства», писал он.

В 1928 в жизни семьи Куна происходит еще одно странное событие - в отсутствие отца, сидевшего в венской тюрьме, его 13-летняя дочь Агнесс влюбляется в 29-летнего поэта Антала Гидаса, такого же политэмигранта, родственника соратника Куна Белы Санто. В воспоминаниях Ирены Кун это шокирующее событие описывается крайне мягко и сдержанно, можно представить, как реагировала она на это в реальности. Так или иначе, но через три года Антал и Агнеш поженились (у Гидаша это был второй брак, его бывшая жена Юдит также жила в Москве) и прожили всю жизнь вместе.

Падение

Дискуссии, сотрясавшие Коминтерн на рубеже 1920–30-х не обходили стороной и Куна. В условиях мирового экономического кризиса и наступления нацизма в Германии, перед штабом мировой революции стояло два выхода: идти на союз с другими левыми силами и побеждать демократическим путем, либо продолжать борьбу в одиночку, готовясь к новым боям революции в Европе. Возобладала вторая точка зрения. В 1929 социал-демократия в СССР была признана разновидностью фашизма, с которой невозможен никакой союз. Фактически такая постановка вопроса, в Германии, например, привела к власти Гитлера. Недовольство Куном в среде Коминтерновской бюрократии стало нарастать. В 1933–34 он вошел в конфликт с секретарем Коминтерна Дмитрием Мануильским. И что было более всего опасно, к противникам Куна стал прислушиваться сам Сталин. В условиях победы Гитлера, он стал искать сближения с западными демократиями, и в этих условиях апологеты революционного радикализма, типа Куна, все более его раздражали.

5 сентября 1936 на заседании Секретариата ИККИ Куна исключили из Исполкома Коминтерна и сняли с руководства венгерской компартией. В вину ему ставили проведение ошибочной политики в международном коммунистическом движении. Фракция Куна потерпела поражение, и теперь вставал вопрос о её физической ликвидации. В СССР уже полным ходом шли чистки, страна входила в «Большой террор». В августе 1936 на открытом московском процессе бывший лидер Коминтерна Зиновьев и его соратник Каменев сознались в чудовищных преступлениях против страны, которую они создали. Они были казнены, был арестован Радек, Троцкого объявили исчадием ада и заграничным кукловодом заговоров против СССР, на очереди были «правые уклонисты» в лице Бухарина, Рыкова и другие.

Понимая это, Кун бросился к Сталину, выпрашивать прощение. Сталин принял его благосклонно и назначил директором Социально-экономического издательства. Кун прекрасно понимал, что эта милость лишь отсрочка перед расправой, слишком хорошо он знал систему, которую сам же и создавал. Его жена вспоминала, что во время работы в издательстве, Кун, возвращаясь с работы, ни с кем не разговаривал, больше того, даже не читал. «Сидел, уставившись в одну точку. Когда обращались к нему, не отвечал». Единственной отдушиной для него стала подготовка к изданию тома стихов его любимого венгерского поэта Шандора Петефи.

29 июня 1937 Бела Кун был арестован и брошен в переполненную камеру Бутырской тюрьмы. Его объявили главой «троцкистского заговора» в Коминтерне. Среди давших на него показания был негласный агент НКВД в руководстве Венгерской компартии Имре Надь, в последующем вождь венгерской антикоммунистической революции 1956.

Есть сведения, что на допросах Куна страшно избивали. Кун долго отказывался признавать вину, стойко перенося пытки и издевательства, но в конце концов он сломался и дал признательные показания. Главное, чего удалось добиться Куну своим упорством, как и другим иностранным коммунистам, отказавшимися сотрудничать со следствием, был срыв открытого процесса над вождями Коминтерна, затеваемый Сталиным. Сопротивление коминтерновцев и их тяжелое физическое состояние делали их выведение на публику рискованным делом. Куна судили в закрытом режиме. 29 августа 1938, через год, после ареста, он предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР, в ходе формального разбирательства его приговорили к смертной казни и в тот же день расстреляли на полигоне Коммунарка в Москве.

Судьба членов семьи

Арест и казнь Бела Куна трагическим образом сказалась на его родных. Жена Ирен после ареста мужа была исключена из партии и уволена из Института Маркса-Энгельса, в котором проработала 11 лет. Устроилась на работу браковщицей на Художественную фабрику. Но вскоре пришли и за ней по адресу ул. Коминтерна, 10, кв. 4. Решением ОСО НКВД СССР как жена изменника родины Ирина Кун была приговорена к лагерному заключению. Нам пока неизвестны подробно её «лагерные маршруты». Однако по свидетельству А.М. Лариной-Бухариной известно, что одно время Ирина Кун находилась вместе с ней в Томском лагере для ЧСИР.

Нами установлено, что в 1944 году Ирина Кун была уже на свободе и проживала в семье сына Миклоша, окончившего медицинский институт и работавшего врачом в больнице села Ольгинское (совр. Кочубеевское) Либнехтовского (сейчас Кочубеевского) района Ставропольского края. В их семье домработницей служила молодая русская девушка Катя Гребенникова, у которой в 1944 г. Миклош Кун принимал роды, а его мама, Ирина Кун, подарила новорожденной девочке Вале золотые сережки. Сейчас эти сережки хранятся у внучки той родившейся в 1944 году девочки Вали Гребенниковой (Гройсман), живущей ныне в г. Тольяти.По воспоминаниям Валентины Михайловны Гройсман (Гребенниковой) её мама с теплотой вспоминала свое пребывание в семье Кун, говорила, что Ирина Кун научила её, тогда еще молодую девушку, многому в жизни. В 1946 г. Миклош Кун с семьей и матерью Ириной уже жил и работал в г. Кашин Тверской области, где у него 11 июля 1946 г. родился сын, тоже Миклош, внук Ирины Кун, которого она воспитывала в ранние его годы.

Дочь Куна, Агнесс на собрании в ИФЛИ, где училась, публично отказалась от отца, но отказалась отречься от мужа. В сентябре 1941 была арестована, но освобождена через четыре месяца и отправлена в ссылку в Узбекскую ССР.

В 1937 был расстрелян брат Бела Куна Шандор, сослан его зять Антал Гидаш. Младший сын Миклош жил на попечении тетки Ирен Кун. После войны члены семьи, лишенные права жить в столице, были высланы на 101 километр в подмосковный город Орехово-Зуево.

Жертвами сталинского террора стали также многие соратники Бела Куна по венгерской компартии, бывшие наркомы Венгерской коммуны. Всего были уничтожены 10 из 16 членов первого ЦК Венгерской компартии, 11 из 20 народных комиссаров Венгерской Советской республики 1919 года.

Реабилитирован Бела Кун был решением ВК ВС СССР 2 июля 1955. Тогда же была реабилитирована и его жена. После реабилитации Куна в 1955 его семье была предоставлена трехкомнатная квартира в Москве, а вдове Куна назначили персональную пенсию в размере 1200 рублей. В 1957, после того как венгерские коммунисты вновь признали Куна вождем и учителем, его семья была осыпана лаской партии. Жене пенсию повысили до 1500 рублей, персональные пенсии были назначены также сестре Белы и сестре его жены. Вся семья была прикреплена к кремлевским врачам. Ирена приступила к написанию книги воспоминаний о муже, благоразумно окончив их на событиях 1928. Книга была переведена на русский язык дочерью и вышла в СССР в серии «Жизнь замечательных людей» в 1968. В 1959 Куны вернулись в Венгрию, где им предоставили двухэтажный особняк в самом красивом районе Будапешта. Ирена Кун занимала почетное и обеспеченное место вдовы национального героя. Скончалась она в 1974 в Будапеште. После перехода Венгрии к демократии особняк у Кунов отобрали.

Сын Миклош Кун (1920-1996) был врачом, профессором университета. Его сын, Миклош Кун (младший), 1946 г.р., стал известным венгерским историком. «До февраля 1956 и появления известных статей в "Правде" я не имел и представления о том, что у меня дед с такой судьбой. Мои близкие все это тщательно скрывали. Считалось, что если судьба семьи сложилась так трагично, то моя жизнь должна быть максимально спокойной», - вспоминал он (журнал «Время и мы»,1996). Написал книгу «Бухарин: его друзья и враги», работал на радио «Свобода». Впоследствии способствовал изданию в Венгрии «Чёрной книги коммунизма», где немало страниц отведено деятельности его деда. Принял участие в создании в Будапеште музея Дом террора.

Наследие

В Венгрии 1920–30-х Бела Кун оставался образом «черта с рогами». Его образ, и особенно его «еврейского правительства», был катализатором антисемитизма в межвоенной Венгрии. Участие во Второй мировой войне на стороне Гитлера способствовало дальнейшей фашизации Венгрии. Окончательно катастрофа наступила после оккупации Венгрии в 1944 нацистами, если до этого евреи подвергались унижениям и дискриминации, то теперь здесь полным ходом развернулось «окончательное решение», в ходе которого в лагеря смерти были депортированы 440 тысяч человек, из них половина погибла.

После поражения Венгрии в войне, в которой она участвовала на стороне Гитлера, вместе с советскими войсками в страну вернулись и венгерские коммунисты. Уже в 1947 коммунисты фактически установили однопартийную диктатуру по сталинскому образцу. И хотя во главе государства оказался верный соратник товарища Белы Куна, товарищ Матияш Ракоши, имя Белы Куна продолжало находиться под запретом, но в 1956 в Будапеште вспыхнула антикоммунистическая революция против режима Ракоши (ее вождем по иронии стал многолетний агент НКВД по кличке «Володя» Имре Надь).

Новый вождь Янош Кадар, ориентируясь на Москву, где начались процессы десталинизации и возвращения к «ленинским нормам» партийной жизни, обратил внимание на фигуру Белы Куна. К тому времени он уже был реабилитирован посмертно, как жертва сталинизма, и вполне годился для идеологии «возвращения к истокам».

Тут вспомнили и про семью Куна, скромно жившую в подмосковном Орехово-Зуево. Зять Куна Антал Гидаш и дочь Агнесс занимались переводами и популяризацией венгерской литературы, в частности Гидаш написал биографию любимого поэта тестя Шандора Петефи для серии ЖЗЛ. Миклош Кун и его русская жена Ольга работали в Орехово-Зуево врачами. В 1946 у них родился сын Миклош Кун-младший.

В современной Венгрии имя Бела Куна часто всплывает в риторике венгерских ультраправых. Для них он воплощение «антинациональных сил», злая рука всемирного еврейства. Тем не менее, в Будапеште в парке Мементо есть Мемориал Белы Куна. В постсоветской России вокруг имени Белы Куна также шли дискуссии, как по поводу его роли в массовом терроре в Крыму в 1920 году, так и по поводу того, что его имя до сих пор носят площадь в Москве, улицы в Петербурге и Томске…

Эпилог

История жизни Бела Куна — это история человека, подчинившего себя идее, которую он поставил выше «устарелых норм» морали и «буржуазного гуманизма». Он включился в захватывающую игру, где люди были человеческим материалом, который он умело подбрасывал в топку революции в Венгрии, России, Украине, Германии. То, что в итоге в топку полетел и он сам, выглядит, если не справедливым, то закономерным. Конечно, Кун-революционер полностью заслоняет собою Куна-человека, о настоящих, непартийных мыслях и чувствах которого мало что известно.

Источники и литература:

Х.В.

Ирена Кун с мужем и дочерью. 1915 г.

Ирина Кун с дочерью. 1923 г.

Ирен (Ирина Самуиловна) Кун. Москва. 1934 г.

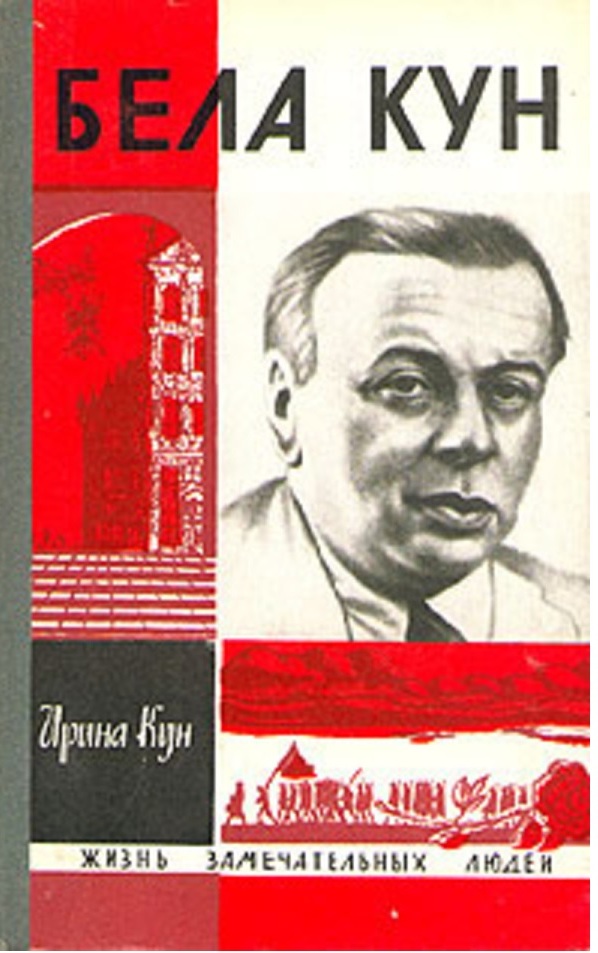

Книга авторства Ирины Кун

1966 г. Будапешт. Ирена Кун (в первом ряду в центре) в своем доме в окружении специалистов комбината "Чепель" и гостей семьи Владимира Ротт из СССР. Владимир Ротт, в прошлом студент Томского политехнического ин-та, в 1966 г. инженер автозавода в Тольяти (во втором ряду слева), его жена Ия с детьми в первом ряду справа. За спиной у Ирены Кун её сын Миклош Кун.

(Из книги В.Ротта "Наперекор судьбе" С. 444.

Пришлите нам ваши материалы

в любом цифровом формате

(ограничение на размер файла 10Мб, не более 10 файлов)